自身の研究シーズをもとに起業したい、けど相談できる相手は多くない。そんなみなさまの参考になる (かもしれない) 記事をお届けいたします。

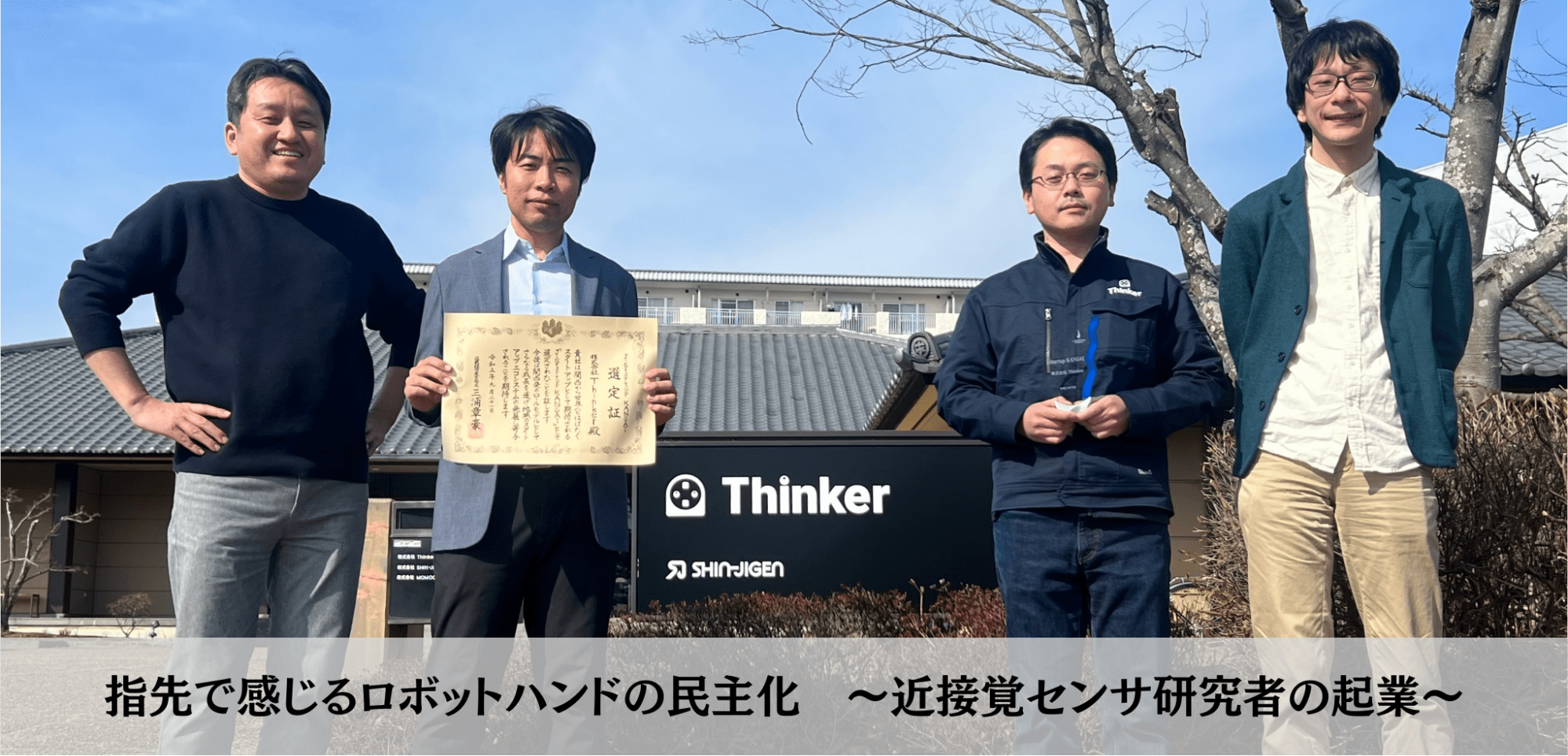

今回は近接覚センサを用いたロボットハンドの民主化を目指すベンチャー企業である株式会社Thinker取締役の小山佳祐さんにお話をうかがいます!

インタビュアー (株式会社tayo)

土井 ゆりか

東京大学工学部機械情報工学科でロボティクス・機械工学などを学んだ後、ハーバード大学にてマウスの姿勢制御の研究に従事。2023年に博士号(神経科学)を取得、2024年1月よりtayoにジョイン。

インタビュイー (株式会社Thinker)

取締役 (Co-founder) 小山佳祐さん

2017年 電気通信大学にて博士(工学)取得。その後、東京大学や大阪大学にて教員(特任助教、招聘教員)や客員研究員として勤務し、2019年からは大阪大学にて助教として勤務している。2022年に株式会社Thinkerを共同創業し、取締役に就任。専門は情報通信、ロボティクス、知能機械システムなど。

記事を書いた人

森 優希

自炊歴10年ちょっと、いまだに絹ごし豆腐をうまく扱えない。絶対崩す。

工学は社会に役立ててなんぼ

本日はよろしくお願いします。小山さんは高専から電通大に編入して博士号を取得した、とうかがっておりますが、それぞれの学びと社会実装についてのお考えをおうかがいしたいです。

もともと工学は一般の人の役に立つもの、という考えが僕のベースにあります。高専で役に立つものづくりの能力を身に着け、大学で新しいものの研究開発をし、社会実装したいという思いがありました。ただ、アカデミアでの社会実装にはなかなか苦労しました。

東京大学に在籍していた頃は、大企業との共同研究で事業化を視野に入れたロボットのシステム開発に協力したこともあります。当初の研究は順調にはかどっていても、実装フェイズに移行するとうまくいかなくなることが多かったです。

うまくいかない要因、みたいなものは何かあったんですか?

大企業は製品の品質や安全に責任があるため、どうしてもリスクを恐れることになります。新しい技術だと市場規模の予測が難しいですし、実際に新しい技術を導入して問題が起こった時の責任の所在など、実装までにはさまざまな課題が発生してしまう。そのとき大学で研究開発して協力企業で社会実装、という流れに限界を感じました。そこで、大阪大学に移ってからスタートアップを自分で立ち上げることに切り替えました。

なるほど…どれだけすばらしい技術を持っていたとしても、マーケットの大きさや社内政治みたいなところで社会実装が難しくなる、というご経験があったんですね。

大企業との共同研究で困ったことには、企業の担当技術者が異動してしまうことがあることですね。技術は人に紐づくものなので、担当者が変わると技術が継承されない。そうなると、開発は全部スタートアップでやって、技術導入の判断を大企業にお任せすると良い感じがします。

担当者が変わることに伴う問題は、企業の規模が大きくなるほど深刻ですよね。

最近はジョブローテーションを推奨する企業も多く、長い目で見て研究開発をするのが難しくなってきている印象です。

ゆびさきで考える

Thinkerさんの公開しているデモだと、お花や絹ごし豆腐のようなやわらかいものをそっとつまんで、形を崩さずに移動させていたのが印象的でした。このようなセンサをビジネスとして導入してもらえそうなクライアントとしてはどのようなところが候補にあったのでしょうか?

実は最初に考えていたシステムは、3Dビジョンとロボットアームの組み合わせだったんです。ただ、3Dビジョンセンサは安くて300~400万円、ロボットアームも数百万円はくだらない。この二つを組み合わせたら、販売価格がとんでもないことになってしまう。

固定費や利益を積み上げるとかなりの高額になりますね。

ロボットの導入が進んでいるのは基本大企業で、中小企業だとロボットを導入するよりも人間が働いたほうが低コストなんですね。高額なカメラ、高額なロボットアームで裾野は広がるのか?自分の技術の社会実装は進むのか?と考えていました。

そのとき思いついたのが、指先のセンサによってカメラに求められる認識精度を下げながら精密な作業を可能にすることで、この指先の近接覚センサを安く作ることでした。

小山さんが当初想定していなかった現場に導入いただけた事例などありますでしょうか?

工場のラインの中で、位置を明確に把握できない部品を箱からピックアップする工程に導入されたことですね。実際の製造現場だと、後の工程や機械、予算などの関係でプラスチック製の箱に部品を入れることが多いんです。プラスチックは経年劣化や自重によるたわみで変形するので、部品が入っている場所が図面と異なります。現実世界と設計図の世界のずれをセンサで補正することで、図面と異なる位置にある部品をピックアップすることができるようになります。

ラボの空間だったら「箱がゆがまないよう金属で作ればいいじゃん」ってなりますよね。

そうですね。ラボだったら仮に部品を入れる箱が100kgになろうともちゃんと作って実験しますよね。しかし、実際の現場だと先ほども挙げたように様々な制約があるので、箱を金属で作って歪まないようにして解決、とはいきません。部品の位置が設計図と異なる場合でもきちんとピックアップできるよう対応しないといけないんです。

開発当初はこのような現場・工程での使用は想定していませんでしたが、ふたを開けたら思いもよらない用途がいろいろとありました。

サイエンスコミュニケーションでつながった縁

起業に向けてどのような準備をなさったのでしょうか?

まずはこれまで高専、大学で培った人脈をフル活用しました。高専の後輩に相談し、イベントへの出展でCEO候補を探しました。大学の同級生に「うちの社長になってくれないか」とオファーを出したこともあります。あとは大阪大学のベンチャー支援室にはかなりお世話になりました。

スタートアップ起業をした小山さんからみた大阪大学の強みが気になります。

大阪大学は年間最大4,000万円の学内グラントや、CEO候補人材とのマッチングなど、スタートアップの起業支援が充実しています。あとは最初の事業計画、開発計画を立てるときの相談に乗っていただいたり課題を抱えた企業さんとのマッチングをしていただいたりなどもありました。

すごい充実してますね。支援室の人々は技術への理解度が高い方が多かったんですか?

技術の理解、というと100%というのは難しかったですが人脈はかなり活用させていただきました。CEOの藤本さんと最初に出会ったのも、ベンチャー支援室でのメンバー探しがきっかけでした。

出会いとしては結構ドライですね。藤本さんをCEOに迎えて一緒に起業しよう、と思ったきっかけが気になります。

藤本さんは技術への理解が深いんですよ。ディープテック起業の場合、研究内容や事業内容を理解してもらえないことが多いんですが、藤本さんは内容をしっかり理解してくれた。加えてチームとして技術を社会実装することが得意な方だったのも決め手になりました。

それともう一つ、実は藤本さんも僕のことをご存知だったんです。かつて所属していた (当時) 東京大学石川グループ研究室で開発した「後出しジャンケンロボット」の動画をYouTubeで公開していたんですが、藤本さんはその動画を見てくれていて、「この動画のロボット開発した研究室の先生なんですね!」と。

サイエンスコミュニケーションでつながったご縁だったんですね。

このとき社会実装のためには、わかりやすく研究内容を広く公開することの大切さを知りました。後出しジャンケンロボットは、処理する画像領域を限局化してビジョンチップとしてカメラ本体に埋め込み、人間の手の位置と形状を認識しています。

研究の観点からみるとそれだけ処理が早いということが、サイエンスコミュニケーションの観点だと後出しジャンケンで必ず勝てるし、しかもそれが人間の目からはわからない、という伝え方になるんですね。

同じ技術であっても、専門家がメインの学会発表と一般市民・起業メンバーや顧客候補に対する説明内容は異なります。ただやり方を習得するのは結構難しいですね。環境によるところもかなり大きいな、と感じています。

適材適所の経営

Thinkerさんではどのような分担で開発や量産化、社会実装を行っているのでしょうか?

僕は新しい技術の研究開発がメインですね。事業化するのはCEOの藤本さんの担当です。あとはCTOの中野さんが基礎技術をもとに標準化、量産化を行っています。

小山さんご自身が社長になる!という感じではなかったんですね。

事業計画を立てるなかで、実用化と新しいもののバランスを取るのが難しいな、と感じていました。仮に自分が社長になっていたら、せっかく資金調達をしてもそのお金を研究開発につぎこんでしまい、技術を社会実装するに至らなかったのではという気がしています。大阪大学の起業支援が終了したあとの資金調達は、CEOの藤本さん、CTOの中野さん、CFOの鶴浜さんに頑張っていただいてます。他社さんの技術と比較したときの優位性を説明するためにプレゼンの場に同席することはありますが、基本的には役員ごとに役割を分担してやっています。

結構細かく分業なされてるんですね。小山さんが研究開発を担当されているとのことですが、CTOの方もいらっしゃるんですね。

新しいものの開発と実用化のバランスをとる、という観点からCTOに入ってもらっています。研究での実装だと品質や量産性はそれほど考えなくていいんですよ。今までできなかった新しいタスクができるロボットを作ったら、それだけで論文になる。極端な話をすると、新しいタスクができるけど3分しか動かないセンサでも論文を出す成果としては十分。ただ現場じゃ使い物にならないですよね。

たしかに!すごく絶妙な配置でないと動かない、職人技が求められるものでも論文にはなりますよね。

研究-経営バランス

小山さんは現在大阪大学の助教としてもお勤めですが、教員としての仕事と会社経営者としての仕事のバランスをどのようにとっているのでしょうか?

大学教員としての仕事は、Thinkerと大阪大学の共同研究契約の中で定めた目標を達成するために取り組んでいる感じです。これまでにもNEDOのGo-Tech事業やSBIRなどの補助金を獲得していますが、いずれもThinker側でプロジェクト内容を提案して、大阪大学を共同研究者としています。ただ時間配分は結構難しいですね。

助教というポジションは研究活動以外に学生の指導などもあり、経営者としての仕事と両立するのが大変というイメージがあります。実際どうなんですか?

まあ大変ですよ。学生実験、教養科目や基礎科目の授業担当、卒論や修論の指導があるので、研究に100パーセント時間をさける日は週に1、2日くらい。さらに共同研究や大学内での持ち回り業務もあるので、「今年はあんまり研究できてないな…」という年もあります。

研究者の起業、という文脈ではPIからの理解を得られない、という話をよく聞きますが、小山さんにとってPI関係でネックになったことはありますか?

全くないですね。そもそもPIと自分の研究内容が全く別ですし、現在は研究テーマが細分化されているので、どのような環境でも100%の理解を得られることはほぼないと思います。電通大の下条先生はともに近接覚センサの研究を進めていたので、技術的な点でも社会実装に対する考えも100%理解していただけましたが、結構レアケースですね。

起業や研究の社会実装に対する思いをPIと共有しているか、「どちらも頑張るから起業させてください!」みたいな感じになるんですね。

その点で起業を目指している先生方、特に若手の方はなかなか厳しい状況にあると感じています。研究者として起業するとなったら、院生時代の指導教員やそのお弟子さんにあたる人がいる環境がいいのかもしれない。

研究者と経営者としての仕事を上手に両立できているのは、私はとても素敵だなと思います。

ロボットハンドの民主化をめざして

現在はある程度現実的に使えるサービスとしてセンサを販売している、という認識ですが、今後のThinkerさんの方向性についてお伺いしたいです。

基本的には5年先、10年先、その先使うかもしれない研究、の三段階に分けて考えています。

5年後を見据えた研究はNEDOのGo-Tech事業で実施しています。この事業は耐久性の高いロボットアームを作ることを目的としています。

10年後を見据えた研究はSBIR補助事業ですね。ここでは近接覚センサを活用したロボットアームの食品産業への導入を目指しています。その先の研究はディープテックスタートアップですね。ご存知のようにロボットをプログラムするのはとても大変です。そこで、近接覚センサを根幹にしたうえで安いシステムを開発し、誰でも使えるようなロボットを創りたいと考えています。電子レンジのように、ボタンを押せばロボットが試行錯誤してくれるものを創るのが最終的な目標です。

最後の研究開発については、人間とロボットが一緒に作業できるようにするイメージでしょうか?

これは現場によりますね。完全に自動化したい案件もあれば、ロボットと人間が共同で作業したい案件もある。いずれにせよ環境の不確かさに適応できる、というのが技術的なポイントです。

様々なディープテック、スタートアップ系の補助金を獲得されていますが、AIやモータなど得意分野が異なる他社さんとの共同開発は検討されていますか?

現在は創業3年目とまだ日が浅いこともあり、スタートアップ同士での連携は具体的にやってないですね。ただ、すべてを自社開発にこだわっているかと言われたらそうではない。将来的には他のスタートアップと協業することも視野に入れています。

最後に小山さんから、読者である若手研究者にむけてコメントをお願いします。

創業時のエピソードでも触れましたが、研究開発内容を一般の方にもわかりやすく伝える必要性が高まっているなと感じます。論文を渡しても読んでくれるメンバーはそこまで多くないんです。優れた成果を出して論文化するのはもちろんのこと、動画など一般の方にもわかりやすい媒体でアピールするのが今後ますます重要になってくるのではないでしょうか。

Thinker紹介

今回インタビューした小山さんが共同代表を務める株式会社Thinkerは、近接覚センサを通してロボットハンドの民主化を目指す企業です。

会社HP: https://www.thinker-robotics.co.jp/

最近のコメント