名探偵コナンのアニメシナリオライターが描く、若き研究者たちのスタートアップ創業ストーリー! 新世代のエコノミック小説! 起業の悪戦苦闘や苦悩、喜びを描く。 インスパイア元は、実在のスタートアップ株式会社Kukulcan。Kukulcanはあらゆる形でのご支援を募集しておりますので、ご興味がある方は、ぜひご連絡を!

Kukulcanコンタクト先:

contact@kukulcan.biz

https://kukulcan.biz/contact/

作家名:照柿

メインキャラクター

- ヤン・ミナ CEO・女性、文化人類学研究者

- 外田雪人・旧帝大の研究者。農学博士かつAIの研究をしている。

- 熊谷世一・株式会社TAYOの社長。

- 羽柴大智・株式会社シルバー・フォックスの役員、投資家。

この物語はフィクションであり、実在の人物・団体・出来事とは一切関係ありません。

プロローグ

ーー2000万。

人によっては大金だろう。

住宅を購入する際の頭金か、もしくは死亡時の保険金の支払額でしか見たことのない金額だ。

しかし、スタートアップ企業にとっては微々たる額。恐ろしい話だ。その金額の手形が流れて、首を吊る人も世の中には存在しているというのに。

ーー今日で、ミナたちは、2000万円の投資を受けれるかどうかが決まる。

「きっと大丈夫だよ。受けられる。投資を受けて、事業をスタートさせよう」

ミナが呟いた。その言葉に共同創業者予定のメンバーたちも小さく頷く。

口ではそう言ったものの、内心、ミナも自信はなかった。

どうせ、自分たちのビジネスモデルは通過しないだろうと思っていた。他のメンバーも本当は心の中でそう思っていたはずだ。

ーービジネスモデルとは、どこで収益を得るかという仕組みのこと。

つまり、この仕組みでマネタイズ、儲けを出しますよ、と示すことが重要だ。

今日は投資を投資会社シルバー・フォックスから受けられるかどうかが決まるICの日。

補足をいれると、ICとはインベストメント・チャレンジのこと。

投資家たちの前で、七分間、ピッチと呼ばれるプレゼンをして、その後、是非の判断がくだされる。

ーー投資額は2000万円。その時点で企業価値は2億円。

2000万円は個人にとっては人生を狂わすに値する額なのに、会社の創業資金としてみると「大した金じゃない」となる。

つくづく恐ろしい世界だ、とミナは改めて思った。

ミナのピッチの内容は、自分ではとても面白いと思う。

だけど、今をもってしても、儲かる根拠があやふやだし、データだってそんなに数は集まっていない。

正直に言うと、諦め半分ーーさらに、ここまでなんとか頑張ったというヤケクソの気持ちが4割。

もっと正直に言うと、今回駄目だったら何か他の仕事もしないとな、と考える気持ちが1割だった。

(まあ、落ちたとしても……この2か月間、楽しいといえば楽しかったし……)

ミナは心の中で、そんな下手なラッパーの歌詞のようなことを呟く。

自分らが目指すのは『スタートアップ企業』だというのがどうにも想像がつかなかった。

想像力を駆使してみても、どうにもこうにも将来像が見えない。盲人数人で象に触れて、その動物の特徴を語り合っているような気分だ。

ところで、ベンチャー企業とスタートアップ企業の違いをご存知だろうか。

ベンチャー企業を初めたいと思った人以外は「え、同じ意味じゃないの?」と思うだろう。ミナ自身もそう思っていた。

しかし、スタートアップ業界(と呼ばれる界隈がこの世には存在する。ミナも最近知った)や投資業界の中では「ベンチャー企業」と「スタートアップ企業」の意味はまるで違う。

特殊な業界だけではなくて、一般的にも意味が違う。

スタートアップ企業はベンチャー企業の一種だ。

ベンチャー企業ならば耳にしたことがあるという人も多いだろう。

辞書を紐解いてみると、『ベンチャー企業は新しい技術やアイデアを使って、消費者や他の事業者にサービスを提供したり商品を販売したりする企業のこと』とある。

そして、ベンチャー企業は会社の資金を、銀行などの金融機関から融資を受けて調達し、中長期的に黒字を目指す。

ビジネスモデルも既存のものを応用するケースがほとんどである。

わかりやすく説明すると、例えば大手ゲーム会社に勤めていたゲームプロデューサーが独立して会社を立てて、自社のゲームを売り出すのがベンチャー企業。

ーー対するに、スタートアップ企業は、会社の資金調達からしてベンチャーとは違う。

一般の会社や投資会社、個人のエンジェル投資家から資金を調達し、短期的な成長を目指す。

要するに、たくさん資金を集めて、革新的な技術で一気に儲けを出しますよ、を売りにしているのがスタートアップだ。

ここまで読んだら、大概の人はスタートアップというのがいかに爆発的な成長を目指す業界であるかというのが分かるはずだ。

(そんな業界、山師か詐欺師しかいないじゃないか……)

ミナは最近までそう思っていた。

確かに部分的には正しい

ハイリスク、ハイリターンーーでも、成功すれば、一気に巨大企業となり、たくさん儲けが出る。

それがスタートアップだ。

ーーさて、話を戻そう。

ミナが2000万の投資を受けられるかどうかはさておき、「何故」文化人類学者であるミナが「そんな山師業界に首を突っ込んだか」というところまで戻ったほうが良さそうだ。

話は、半年ほど前に遡る……。

Kukulcan物語 第1話・ソーシャルグッドは金にならない

「ソーシャルグッドは金になりませんよ」

一万回ぐらい、ソーシャルグッド系のビジネスを考案した起業家が聞く言葉だろう。

もうその言葉は聞き飽きた、と言い返したいところだが、そうもいかない。

なにせ相手は投資家なのだから。

投資会社シルバー・フォックスの役員、投資家羽柴大智はミーティングルームのチェアに座ったまま、ニコリともせずに、ミナを見つめていた。

(知っとるわ!)

ぐっと本音を飲み込んだ後、文化人類学者のミナは、そんな風に心の中で呟いた。

ソーシャルグッドとググれば出てくる答えは、社会に良い影響を与えるサービスやプロダクトの総称だ。

ーー要するに、地球や人類に貢献できることをしますよ、というところが『売り』の製品を開発すると思ってもらえればいいだろう。

ところが……世の常として、「世の中のためになること」は福祉にしても何にしても金にならない。

だから、投資家には敬遠されがちになる。

(だから、マネタイズ方法を考えているんだってば!)

金にならないと思われていることでも、なんとか方法を生み出せば、投資家は注目し、財布を開く。

それがこの世の理だ。ザッツ・資本主義社会。

金は全ての理屈や倫理を凌駕する。

それは分かっているものの、こうあからさまに言われると、さすがに腹に据えかねた。

社会を少しでもマシなものにしたい、そう人間はみんな考えて生きるべきだと、ミナは思っていたから。

「でも、難民は世界中で問題になっていますよね。彼らのマンパワーを企業が活用できれば、それは新しいビジネスチャンスになると思うんです」

ミナはそう言い返す。ここで引くわけには行かない。まがいなりにも、ミナの専攻は「難民研究」である。

『難民問題なんて、金にならないよね』とあっさりと切って捨てられる訳にはいかないのだ。

そのために起業しようとしているのだから。

「……難民ね。あなたの言っていることは分からなくもないが、難民のビザって降りにくいんじゃなかったでしたっけ?」

「それは私がなんとかします。知り合いの弁護士やNPOとも連携して……」

ミナの話している途中で、羽柴が口を挟んでくる。

「日本で難民認定降りた人って、年間何人です? 何人が申請してたの?」

それを尋ねられた途端、ミナの顔色が変わった。答えにくいことを的確に羽柴は訊いてくる。

「2023年は、1万4千人近くが難民申請しました……」

「認定されたのは?」

「303人でした」

小馬鹿にしたように、羽柴の口端が上がった。おそらく冷笑を浮かべたのだろう。

「少ないな。それでどう難民を活用するっていうんです?」

「たった300人しか認定されないのなら、難民をビジネスに活用するという、あなたのビジネスモデルは破綻している。……これではどう考えても、収益が見込めるとは思えない」

「いえ、私が立ち上げる予定の会社で難民認定が降りてない人も働くことで、そのうち就労ビザが降りるようにするという……」

「難民専門の人材派遣会社に難民が所属するだけで、就労ビザを日本政府が出してくれると思っているんですか」

「……仕事さえ見つかれば」

「希望的観測だな。どの職種に派遣するっていうんです」

「それは……」

「考えつかないのなら、やめたほうがいい。もう人材派遣会社は山のようにあるしね」

羽柴の言葉も一理あった。一理どころか、十理ぐらいあるだろう。

提出した資料の中では、難民を会社に派遣社員として所属させると書いていたが、確かに「何の職種」に派遣するのか決まっていない。

そうは言っても、今のミナには、派遣先は工事現場とかそのぐらいしか思いつかなかった。

それではよくある派遣会社と代わりはしない。

(大失敗したな……)

ミナ自身も自分でも、今になって資料を見返してみてそう思う。

羽柴が大きく溜息を付いた。

「あのねえ、ミナさん。あなた、もうスタートアップ企業を立ち上げるのは諦めたらどうですか? スモールビジネスでやればいい。なんなら、NPOをやるのもいい。そのほうがあなたの理想に合ってるんじゃないですか?」

言葉は冷たく鋭利だったが、その通りだと、ミナ自身も納得してしまった。

あちらの言い分のほうが正しい。ーー今日のところは潔く負けを認めよう。

暗い気持ちを押し殺して、ミナは無理やり明るく笑ってみせる。

「分かりました。それじゃあ、ビジネスモデルを練り直してきます」

羽柴の片眉が驚いたように、ひゅっと上がった。こいつ、まだ諦めないのか、といった表情だ。

(諦めるわけないでしょ。私は諦めの悪さには自分は定評があるんだから……)

ミナは笑顔のまま、羽柴を睨み返す。

「またよろしくお願いします」

そう言って、ミナは頭を下げて、部屋を退出していった。

シルバー・フォックスのビルのエントランスを出て、日比谷の街に出た途端、大きく溜息が漏れ出た。

すでに八方塞がり感満載である。どう投資家にアプローチしたものか、新しい手が思いつかない。

(そもそもスタートアップ企業を立ち上げようと思っていた事自体が間違っていたのかもしれない……。確かに羽柴さんの言う通り、スモールビジネスでもいいのかも……)

そんな思いが頭の中を駆け巡った。

「別にスタートアップ企業の社長なんかになりたくないんだよな……」

ミナは独り呟いた。

難民支援をしたい、抑圧されている人、困っている人、その人達の助けになりたい。

その一心で会社を立ち上げることを考えたのだ。

最初はスモールビジネスか、それこそ金銭的な利益を目的としないNPO法人を立ち上げようかと思っていた。

(でも、私にスタートアップ企業を立ち上げないかって声かけてきたのは、羽柴さんの方なんだよな……)

そう、自分の思いをミナがフェイスブックに書いていたら、羽柴から連絡してきたのだ。

要件はシンプルなものだった。

『スタートアップ企業を立ち上げませんか?』というものだ。

(向こうも声をかけて失敗だったと思っているかも……)

羽柴がミナに目をつけた理由はわからない。

こいつならなにか面白い事業を立ち上げそうだと思ったのだろうか。儲けが出る企業を作り上げそうだと思ったのだろうか。

もしくは、ミナの経歴が変わっていて、そこが目に止まったのかもしれない。

最初に書いた通り、ミナは文化人類学者である。

この世に「金にならない学問ランキング」があったなら、おそらく上位に食い込んでくるであろう学問だ。……とはいえ、そのランキングの上位の大半に、人文学系の学問が占めていることは簡単に予想できるが。

(私が大学院に来る前、コンサルをしていたからかもしれないな)

ひょんな思いつきから、ミナは前に世界的に有名なコンサルティング会社に在籍していたことがある。

もしかしたら、その経歴が羽柴のお眼鏡に適ったのかもしれない。

しかし、考えても考えても、声をかけてきた理由が不可解だった。

とにかく一人で突破口を考えても埒が明かない。

そもそもミナは一人で熟考するタイプではなかった。表に出て、他人と話して、アイデアや思考を研磨していくタイプである。

行動あるのみーーそれがミナの信条だった。

「よし、熊谷さんに相談してみるか……」

ーー運命の分かれ道があるとしたら、きっとこの時だろう。

TAYOの熊谷社長に相談したことから、文学的に言えば、運命の歯車が想像もしてない方向に動き始めた。

第2話・「社長、探してるんだけどさ」

「そうそう、ミナさん。スタートアップ企業の社長になれる人を、探してる研究者がいるんだけど……」

「え、社長さんを……?」

熊谷社長の言葉は謎めいていた。思わず間の抜けた返事をしてしまう。

熊谷社長が経営する株式会社TAYOの事業内容は、研究者と企業のマッチングだ。

……と聞くと、いかにもベンチャー企業にいそうな、前澤友作のような男を思い浮かべるだろうが、熊谷社長は正反対と言ってもいいタイプだ。

なにせ彼はもともとは、東京大学の大気海洋研究所出身なのだから。専門は海洋微生物学とバイオインフォマティクスだという。

今は国立研究機構で深海微生物学者として研究するかたわら、TAYOを経営しているというのだから、『謎の経歴の男』というジャンルで、日本で選手権をやったら、上位に食い込むに違いない。

「どんな会社の社長なんですか……」

熊谷はまるで「冷蔵庫の中にコーラがあるんだけど飲む?」と尋ねるがごとく淡々と、言葉を続けた。

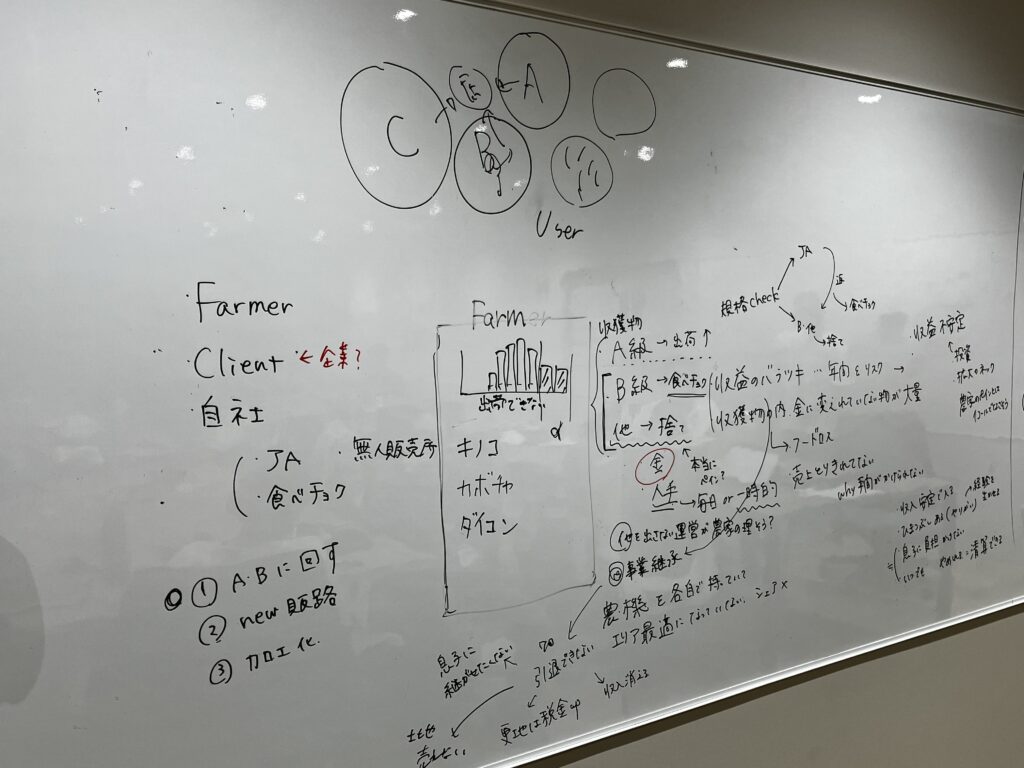

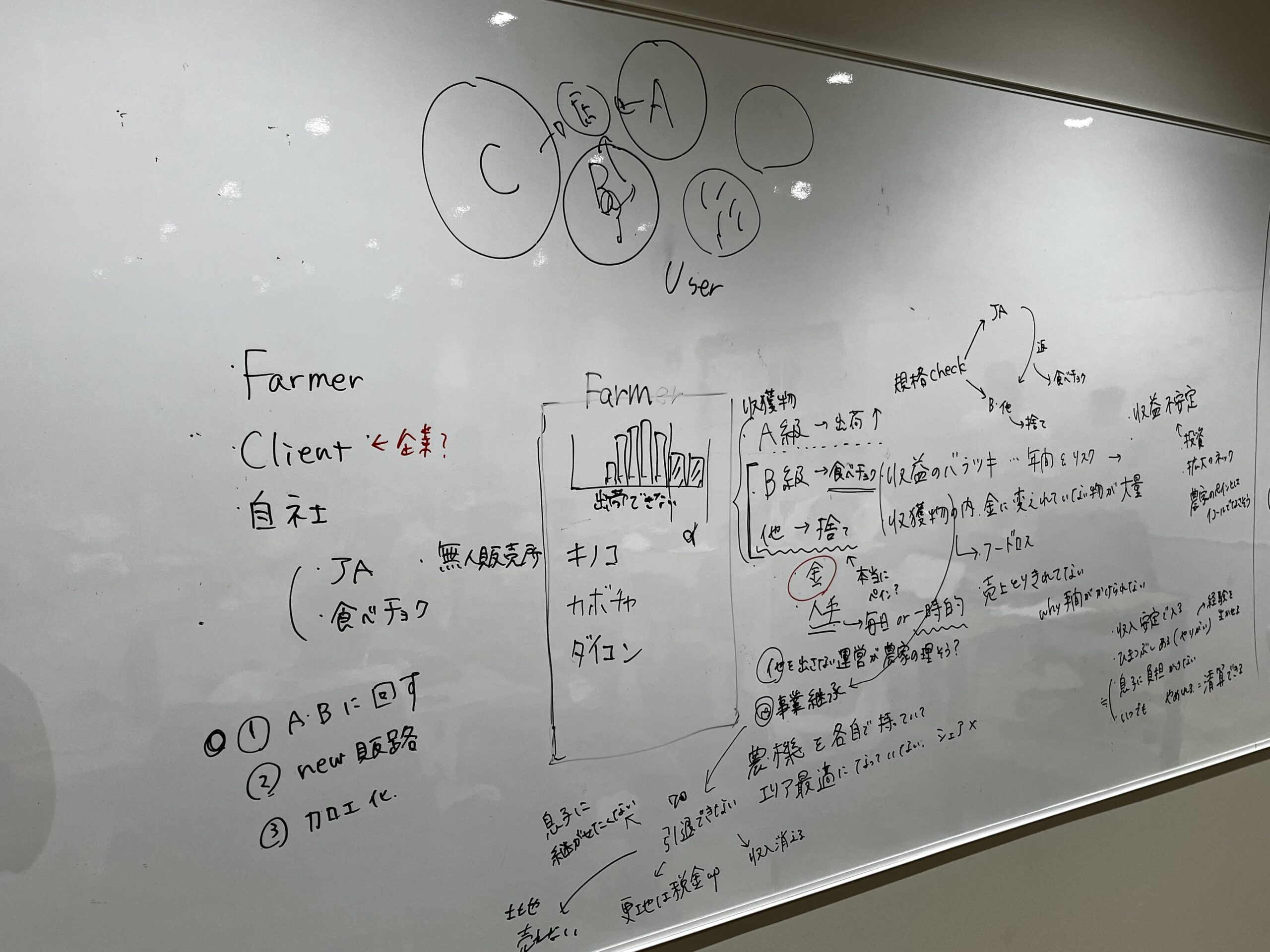

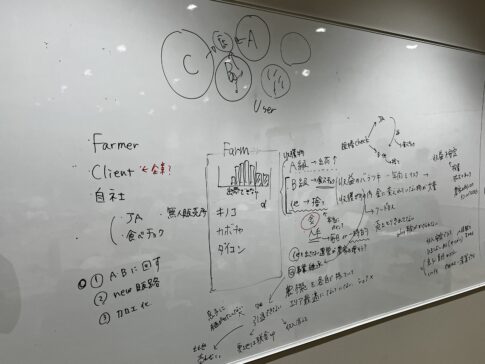

「知り合いの研究者でね、旧帝国大学に所属している農学博士かつ、AIを研究している人がいてね。彼が社長を探しているんだ。なんか『栽培AI』なるものを作ってみたいらしい」

「栽培AI? なんですか、それ?」

そうとしか聞き返しようがない。

AIといえば、昨今、流行りのテクノロジーだ。猫も杓子もAI、AIと騒いでいる。そんな印象しかミナにはなかった。

「全くの初心者でも、そのAIを使えば、農作物を枯らしたり、病気にすることなく育てて、予想通りの量が収穫できるっていうものらしいよ。興味があれば、外田さんっていうんだけど、彼とミーティングをセッティングするけどどう?」

ーー初心者でも農作物を収穫できる。その言葉でミナは目を見開いた。

(もしかしたら、これで突破口が開けるかもしれない!)

その一心で気がついたら頷いていた。

「お願いします!」

***

数日後、京都で出会った外田は、見るからに変わった男だった。

「僕はね、研究が好きなんです」

ミナも自身が「変人」の部類に入る人間であることは承知している。しかし、そのミナよりもずっと外田は変人濃度が高い。

眼鏡はしていないものの、人が研究職と聞いて思い浮かべるようなタイプだ。

研究以外は興味がない、という顔で、四六時中と言ってもいいほど、小脇に抱えたマックブックで仕事をしている。

ミナと話している最中も、マックブックの画面に写ったなにやら小難しい計算式とにらめっこしていた。

ーー完全なるワーカーホリックである。

研究が好きなのは見ればわかる、と返したかったが、ミナはとりあえず同意の言葉を返した。

「分かります、私も文化人類学を専攻しているので……」

自分がスタートアップ企業を設立したいと考えるに至った思いの丈を、外田に話していく。

もちろん難民研究をしていることは述べた。将来的には彼らの支援になる事業をしたいということも。

外田はエンターキーを叩いた後、パソコンの画面から顔を上げた。どうやら一区切りついたようだ。

「本当は農学とLLMの研究だけを一生していたい。でも、そういう訳にもいかない。食い扶持を稼がないとね。世知辛いことだ」

「つまり、外田さんは研究が命……ということですか?」

「まあ、そういうこと。金をなるべく沢山早めに稼いで、そして、その金で研究だけを出来るようにしたい。それがスタートアップ企業を設立したいと思ったキッカケですね」

「なるほど、お金を稼いで研究を……」

お金が欲しい、はシンプルかつ強力な動機だ。世界の人間の殆どが持つ普遍的な欲望だろう。

ーーしかし、お金を稼いで何をしたいか、まで具体的に固まっている人は少ない。往々にして「高い車が欲しい」「豪華な邸宅が欲しい」「美人と結婚したい」というぐらいの絵図しか浮かんでないに違いない。

研究を続けるためにお金を欲しい、と言い出す外田は、やっぱりずば抜けて、変人だと言えるだろう。

「具体的に何をする会社を設立したいと思っているんです? 栽培AIって熊谷社長からお聞きしましたけど……」

そう尋ねると、外田はニヤッと口の端を上げた。

「栽培AIは農業に革命を起こしますよ。これさえあれば、誰でも農作物が取れるようになるのだから、世界の食糧問題なんかも解決する。データさえセットできれば、砂漠でも荒れ地でも、これさえあれば豊穣を約束できる……ようになるはずだ」

断言はせず、最後は仮定にとどまったが、外田の構想は面白かった。

彼曰く、栽培AIさえあれば、農作物の収穫量も予想できる。

昨今の温暖化に合わせて、その地域で作ったことのない農作物でも栽培できる。

農作物が病気になっても高い金額を払ってコンサルタントを雇う必要さえなくなる。

(え、それってスゴイことじゃない?)

ミナは内心、そう呟いた。

今年の夏も暑かったが、来年も暑いだろう。秋になったものの、気候は相変わらず不安定で、暑かったり寒かったりを繰り返している。

もはや日本は温暖湿潤気候ではなく、亜熱帯気候だ。

「それって……温暖化で亜熱帯地域っぽくなっちゃった東京とかで、スイカの代わりにいきなりドラゴンフルーツを植えても収穫できるってことですよね」

「そういうことです。似たようなAIアプリが中国でも開発されてますね」

「それも収穫量の予想や新しい農作物のレコメンドが出来るんですか?」

外田はさらに笑みを深めて首を振った。

「そこまではできてません。いかに大規模な予算を持っていようと、AIの技術を持つエンジニアと、農作物の知識のある農学者はバラバラのチームだ。でも、僕は違う。両方の特性を持っている。ーー技術と知識の両方を。だから、世界で僕にしか作れないでしょう」

話しているうちにミナは気がついた。

外田は最高に変人だが、天才だ。しかも超弩級の天才だ。

このプロダクトは絶対に利益を生み出すという直感があった。

利益を生み出せるプロダクトということは、投資する価値があるということだ。

これならば投資を受けることも出来るに違いない。

ーーしかし、難民の就労問題と農作物のAIシステム……どう組み合わせたものか。

ふと、ミナの頭に天啓が降ってきた。

数日前にネットで読んだ新聞の記事だ。

そこに書いてあったのは、フランス政府が農業従事者の難民に向けて、ビザを発行するという内容だった。

農業従事者の不足は何も日本だけの問題ではない、お隣の韓国も、ヨーロッパも、どの国も困っている。

困っているということは、ただの難民ではなくて、農業従事者の難民ならばビザを発行してくれるということだ。

オスカー・シンドラーや杉原千畝のように、農業の仕事を与えることにより、難民にビザを発行できるようにすればいい。

そう思い至ったと同時に、ミナは外田に言っていた。

「私、社長やります! スタートアップを成功させましょう! 栽培AIで利益を生み出し、大きな会社にして……そしていつか難民を農業従事者として雇うんです。オスカー・シンドラーみたいに!」

「面白いこと言いますね。『オスカー・シンドラーに私はなる』って言い切る人初めてみましたよ」

続く

熊谷コメント

外資系VCより2000万円調達して絶賛シードラウンド爆進中のベンチャーKukulcan。投資家からお金集めてビジネスするってすごいことのようですが内実としてはこんな感じで割と雰囲気で動いています。ふわふわした状況に人生を賭ける、ベンチャー企業の明日はどっちだ。この話がハッピーエンドになるかどうかが誰にも分からないのがドキドキします。文化人類学・難民研究者とコナンの脚本家、やさぐれ農学教員などの愉快なメンバーでお送りするベンチャー企業Kukulcanへのあらゆる問い合わせは下記までお願いします!

contact@kukulcan.biz

https://kukulcan.biz/contact/

半分tayoの活動、半分は熊谷の趣味として難民研究をしている文系博士と農学系の研究者を

そそのかしてマッチングしてアグリテックのベンチャーを作る、ということをやったところ、先日その会社から突然小説の原稿が送られてきました。ふざけているのかと思いましたがメンバーに名探偵コナンのアニメシナリオライターがいるらしく、だいぶ本気のようです。持ちうる人的資産を余すところなく使うのはベンチャー企業の鉄則なので、メンバーにプロのモノカキがいたら小説を書くのは正解なのかも知れません。うちの会社だけ実名で出てきてますがとっくに恥の感覚は麻痺しているので、いっそ弊社のメディアで公開することにしました。謎に包まれたtayoの活動の一端がわかるのではないでしょうか。僕(みたいな人)もガッツリ登場する生々しいスタートアップ私小説、お楽しみください。